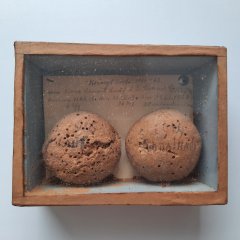

Unscheinbar und auf den ersten Blick grotesk sind die Glaskästchen mit kleinen mittlerweile bröckeligen Brotleiben, von denen die Sammlung Schnaittach vier Exemplare aus unterschiedlichen Jahren besitzt. Es sind sogenannte Hungerbrote, die man symbolisch als Erinnerung an große Hungersnöte bewahrte und in der Stube an die Wand hing. Das Mehl dieser in der Krise hergestellten Sonderbrote war mit Sägespänen oder Rinde, Stroh, Moos, Heu, Eicheln und vielem mehr gestreckt. Durch die pflanzlichen Fasern gingen die Brote nicht richtig auf und blieben klein und hart.

Die Geschichte des Brotes und damit einhergehend der Hungerbrote ist tiefgreifend. Brot ist nicht nur Grundnahrungsmittel, sondern auch ein Synonym für Lebensunterhalt. Im 19. Jahrhundert gab es zwei epochale Krisenjahre: Das Jahr 1816 ging als das „Jahr ohne Sommer“ in die Geschichte ein. Eine katastrophale Ernte führte zu einer Getreideknappheit und damit zu einer immensen Teuerung des Brotes. Grund dafür war der gewaltige Ausbruch des Vulkans Tambora im heutigen Indonesien im April 1815, dessen Asche das Erdklima massiv abkühlte. Vor allem das Gebiet nördlich der Alpen war davon stark betroffen. Der schrecklichen Dramatik dieser Jahre, von der Chronisten berichten, dass die Menschen vor lauter Hunger sogar Gras aßen, begegnete man mit intensivem Gedenken. Neben Hungerboten, Schnaittach besitzt zwei aus diesem Jahr, fertigte man auch Gedenkmedaillen. Der königlich-bayerische Siegelschneider und Münzgraveur Johann Thomas Stettner (1785–1872) aus Nürnberg entwarf den sog. Hungertaler aus versilbertem Messing, die auf der Rückseite unter der Umschrift „O gieb mir Brod mich hungert“ eine Mutter mit zwei Kindern zeigt.

50 Jahre später wurde die Erinnerung während der Hungerkrise 1946/1847 wieder lebendig. Abermals sind es witterungsbedingte „Missernten“ und die zusätzlich seit 1844 grassierende Kartoffelfäule, die Vorräte an Grundnahrungsmitteln dezimierten. Es war die letzte große Hungersnot der vorindustriellen Phase. Ein Hungerbrot aus dieser Zeit befindet sich bereits seit 1923 in der Sammlung. Geschenkt wurde es von Konrad Friedrich (1869–1950) aus Osternohe (Schlossberg 3). Laut Bezeichnung auf dem Brot gehörte es einst dem Schwiegervater Johann Rupprecht, einem Tagelöhner und späteren Landwirt.

100 Jahre später sind es die Hungerwinter des Ersten Weltkrieges und die Folgen der Hyperinflation von 1923, die Stammler selbst dazu veranlassten, einen kleinen Schrein mit zwei Broten zusammenzustellen. Gebacken wurden diese von Hans Schmidt in Lauf, und dem Schnaittacher Bäckermeister Johann Schmidt (Beim Beckenthoma). Dazu notierte Stammler den jeweiligen Brotpreis, der von 6 Pfennigen 1918 auf 30 Milliarden im Jahr 1923 stieg.

(c) Dr. Nicole Brandmüller-Pfeil